Widerstandsheizer für hybrid beheizte Thermoprozessanlagen

MatElHeat: Untersuchungen zur materialtechnischen Auslegung elektrischer Widerstandsbeheizungen für hybrid beheizte Thermoprozessanlagen

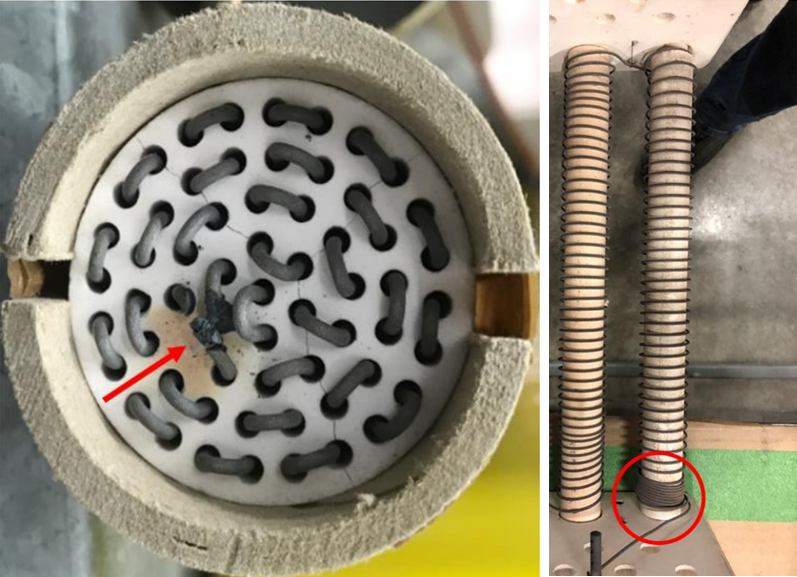

Energieintensive Industrien wie die Stahl-, Glas-, Keramik- oder NE-Industrie stehen vor der Herausforderung ihre bestehenden thermischen Prozesse und die zugehörige Anlagentechnik auf CO2-reduzierte Technologien umzustellen. Die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung für Thermoprozessanlagen kann z.B. über eine (Teil-)Elektrifizierung erreicht werden. Im Fokus der Betrachtungen stehen hybride Beheizungsstrategien für die Thermoprozessanlagen der Zukunft. Das bedeutet, dass die Anlagen sowohl elektrisch als auch mit Brennstoffen aus erneuerbaren Energien beheizt werden können. Im Energiemarkt der Zukunft steht die Verfügbarkeit der elektrischen Energie aus erneuerbaren Quellen dem Leistungsbedarf der Thermoprozessanlagen gegenüber. Hybride Beheizungssysteme ermöglichen eine hohe Flexibilität hinsichtlich der nutzbaren Energiequellen, wodurch geopolitische Abhängigkeiten sowie die Energiekosten durch variable Lastverschiebung reduziert werden können. Gleichzeitig erhöht sich sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Nachhaltigkeit der Betriebe. Die größte Herausforderung besteht dabei in den fehlenden Alterungskennwerten der Heizelemente zur Abschätzung der Lebensdauer in den Prozessatmosphären der hybriden Konzepte. Das obige Bild zeigt Beispiele der Degradation von Heizleitern.

In „MatELHeat“ stehen Alterungs- und Lebensdauerbetrachtungen der Heizleiter und die bisher unzureichend untersuchte Wechselwirkung zwischen den Heizleitern und Atmosphären hybrider Beheizungskonzepte im Vordergrund. Die gewonnenen Daten werden dazu genutzt die Grenzen der Anwendbarkeit hybrider Beheizungskonzepte zu ermitteln, Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Legierungssysteme zu liefern und bestehende Heizleiterlegierungen mit Beschichtungen an die atmosphärischen Bedingungen anzupassen.

- Langzeitversuch an Heizdrähten ohne und unter elektrischer Spannung in verschiedenen (Abgas-)Atmosphären

- Steuerung der Heizdrahttemperatur

- Messung der abgestrahlten Temperatur mit einer Wärmekamera

- Nach dem Langzeitversuch Untersuchung der Korrosion im Material

- Erstellen eines Lebensdauervorhersagemodels, zur Nutzung durch die Industrie

Aufgaben OWI

- Entwicklung eines neuen Korrosionsprüfstands

- Isothermische Auslagerungsversuche der kommerziellen/neuartigen Werkstoffe mit/ohne elektr. Kontaktierung

- Entwicklung eines Wärmeübertragungsmodells unter Berücksichtigung von Verbrennungsatmosphären und der Alterung der Heizdrähte

Durchführende Forschungsstellen

- OWI Science for Fuels gGmbH

- Dechema Forschungsinstitut DFI

Projektförderung

Das Projekt wird gefördert über die Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau (FOGI) im Rahmen der Industrielle Gemeinschaftsforschung IGF. Die Mittel werden zur Verfügung gestellt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Beim Fördermittelgeber wird das Projekt unter dem Kürzel 2024_04_FOGI_03 geführt. Die Laufzeit ist von November 2023 bis Mai 2026 (30 Monate).

Ansprechpartner